大気海洋系には、砂漠由来の鉱物性粒子、海洋表層から放出される海塩粒子、森林火災起源の炭素性粒子、化石燃料の燃焼等による人為起源粒子、生物起源粒子(海洋微生物等)、環境中で細分化された微細プラスチック粒子など、多様な化学組成を持つ粒子状物質が存在します。これらの物理化学特性、動態、および時空間的濃度分布を定量的に把握するためには、その場(in-situ)観測およびサンプリングによる実測データの取得が不可欠です。観測手法の選択においては、データの質・量と分析の効率性がトレードオフの関係にあるため、研究目的に最適化された手法の選定または開発が重要となります。

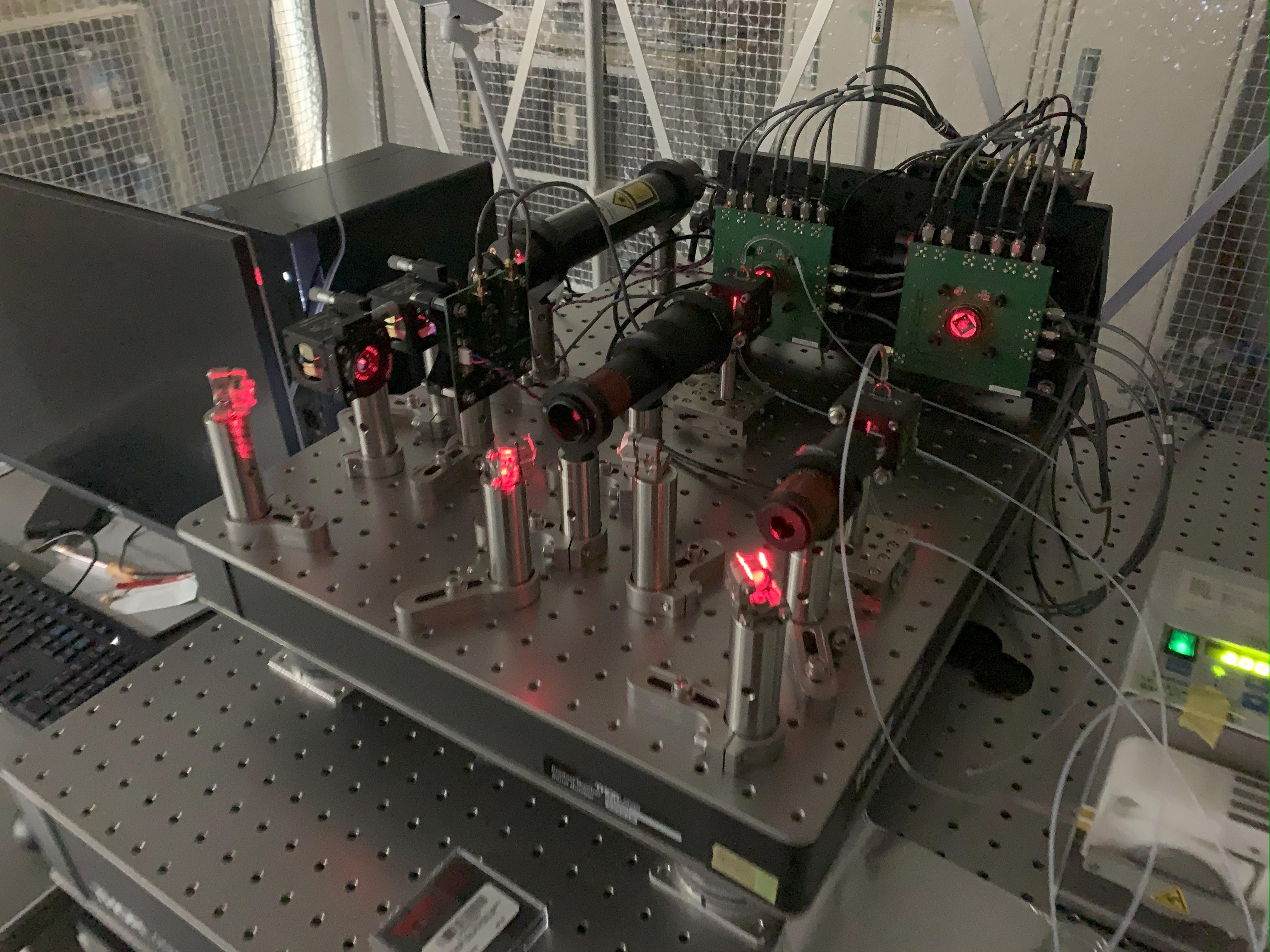

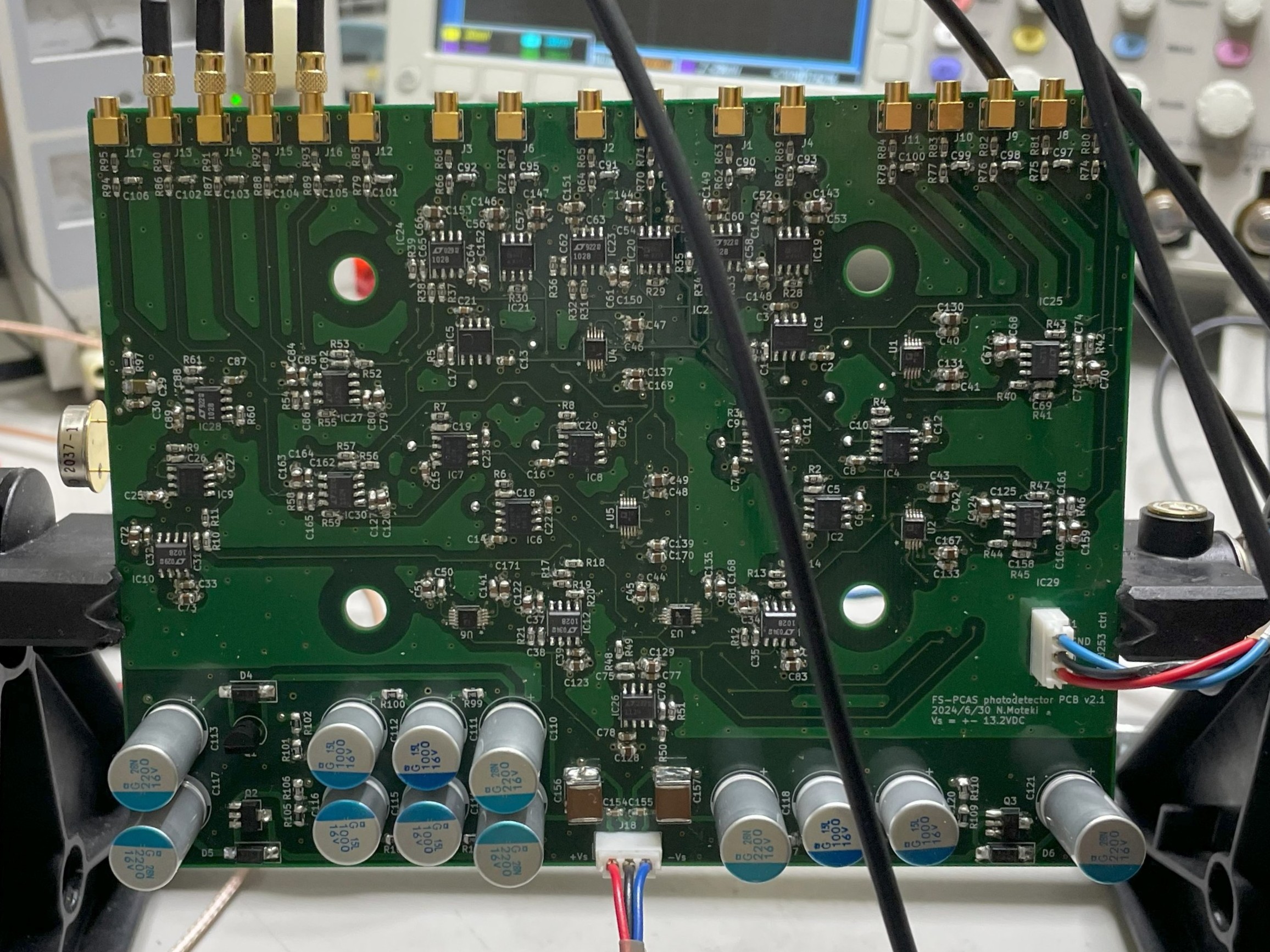

私たちは、移動観測プラットフォーム (船舶・航空機等)への搭載が可能な可搬性と、実験室分析への適用可能性を両立した新規汎用粒子分析手法として、「複素散乱振幅センシング(Complex Amplitude Sensing: CAS) 法」の開発を進めています(写真1)。CAS法では、媒質中に分散した個別粒子からの散乱波の振幅・位相(複素散乱振幅S = ReS + iImS) を測定します。得られた単一粒子の二次元データ (ReS, ImS)を、理論的に算出された散乱振幅と比較することで、異なる物性を持つ粒子種の識別および粒径分布の導出が可能となります1。さらに最近では、直交する2偏光成分の複素散乱振幅の同時測定が可能で、気液両媒質における高精度測定を実現する改良型システム(CAS-v2) の開発に成功しました2。ハードウェアは基本的な部品レベル、ソフトウェアはスクラッチから、全て自分たちの手で開発を行っています(写真2)。

大気圏・水圏・雪氷圏における粒子状物質の動態解明と、圏間輸送の定量的評価は、地球環境問題(鉱物性エアロゾルの気候影響、ナノプラスチックによる環境汚染など) の理解・予測において本質的な重要性を持ちます。しかしながら、各圏における粒子状物質の観測手法は個別に発展してきた経緯があり、異なる定義に基づく観測データセット間の直接比較は困難です。この課題に対し、私たちは媒質(海水・淡水・大気等)に依存しない統一的な粒子観測データを取得可能な次世代汎用分析手法としてCAS法の開発・最適化・検証を進めています。基礎研究と並行して、大気エアロゾル分析3,4、海洋懸濁粒子分析5、極域アイスコア中の固体粒子分析等、実環境試料を用いた性能検証を外部研究機関との共同研究として実施しています。

写真1. 液中粒子分析用CASの実装例 (2021年6月10日 撮影)。

写真2. 製作・動作検証中のCAS-v2の光検出回路 (2024年8月6日 撮影)。

引用文献

- Moteki, N., Measuring the complex forward-scattering amplitude of single particles by self-reference interferometry: CAS-v1 protocol, Opt. Express, 29(13), 20688–20714, 2021. https://doi.org/10.1364/OE.423175.

- Moteki, N., and Adachi, K., Measuring the polarized complex forward-scattering amplitudes of single particles in unbounded fluid flow: CAS-v2 protocol, Opt. Express, 32(21), 36500–36522, 2024. https://doi.org/10.1364/OE.533776.

- Ohata, S., Moteki, N., Kawanago, H., Tobo, Y., Adachi, K., and Mochida, M., Evaluation of a method to quantify the number concentrations of submicron water-insoluble aerosol particles based on filter sampling and complex forward-scattering amplitude measurements, Aerosol Sci. Technol., 57(10), 1013–1030, 2023. https://doi.org/10.1080/02786826.2023.2223387.

- Ohata, S., Moteki, N., Adachi, K., Tobo, Y., Matsui, H., Kita, K., Mori, T., and Koike, M. (2025). Aircraft‐based observation of mineral dust particles over the western North Pacific in summer using a complex amplitude sensor, J. Geophys. Res. Atmos., 130(5), e2024JD043063, 2025. https://doi.org/10.1029/2024JD043063.

- Yoshida, A., Tobo, Y., Adachi, K., Moteki, N., Kawai, Y., Sasaoka, K., and Koike, M., Analysis of oceanic suspended particulate matter in the western North Pacific using the complex amplitude sensor, Sci. Rep., 14(1), 20055, 2024. https://doi.org/10.1038/s41598-024-70683-1.